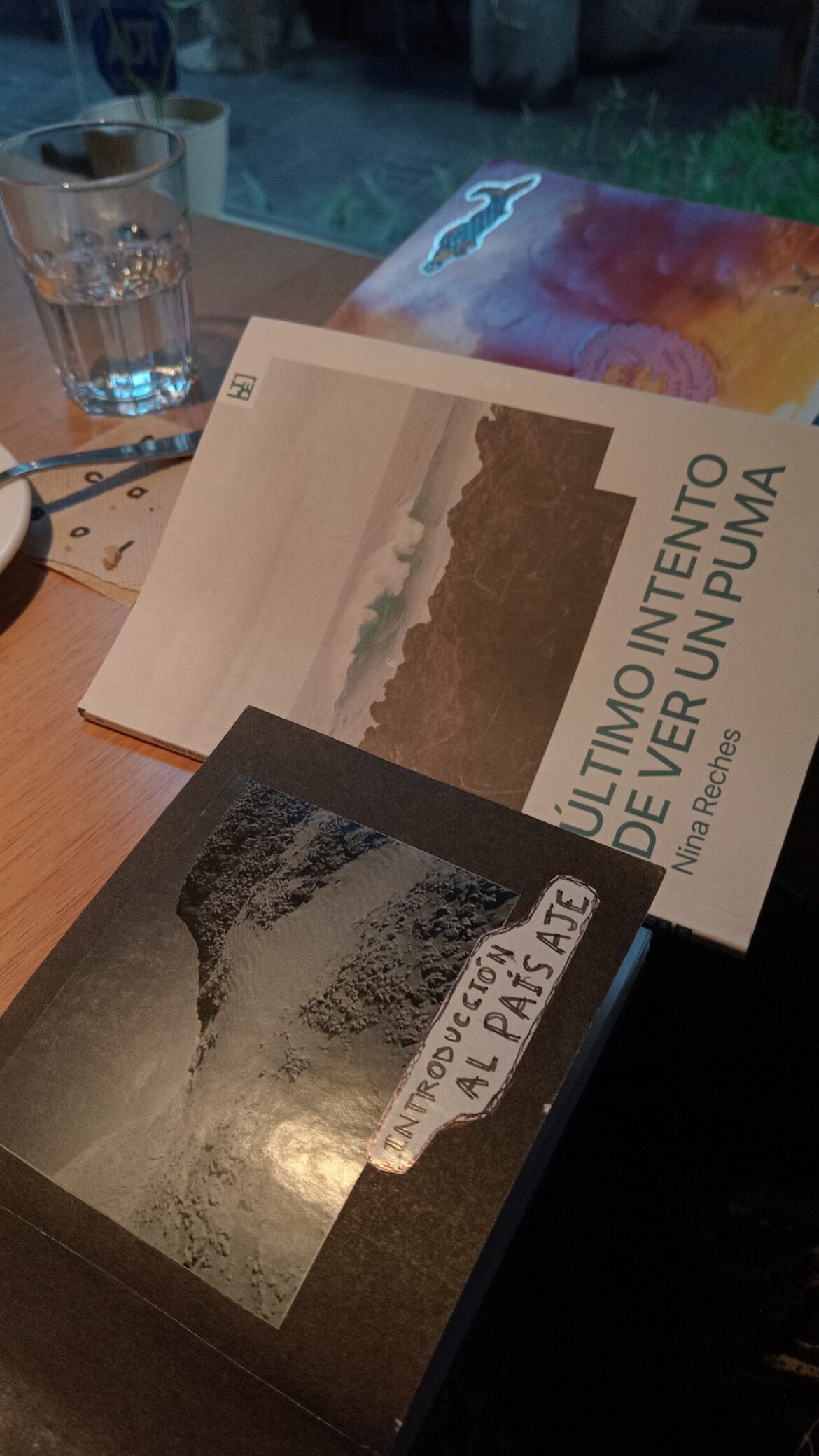

La hendidura de lo natural, sobre Introducción al País Aje de Tomás Mansur y Último intento de ver un puma de Nina Reches.

Si la pregunta por ¿a qué deberíamos prestarle atención en este momento en el que los estímulos chispean frente a nuestros ojos en el súper, en la calle, en la vida de la cinta trasportadora que nos lleva de la casa al trabajo, a la escuela, a la compra, al gasto y al cansancio?, fuera planteada en los desayunos fugaces del día a día, quizás querría responder “a la poesía”. Pero el sentido amplísimo de asignarle nuestros deseos y nuestras dudas a ella nos está llevando hacia otras líneas de fuga mucho más necesarias y prominentes, por eso quizá me gustaría pensar que la respuesta (si es que hay una respuesta definitiva) es una invitación a fijar la vista en aquellas producciones que la juventud saca a flote en medio del monstruoso mundo editorial, parar el oído para escuchar esa pequeña voz que trae la poesía susurrando las incógnitas de aquelles que caminan las mismas baldosas que uno.

Nina Reches publicó su primer libro junto a la editorial La tarea de Escribir en mayo de 2025, publicación que estuve esperando con mucha emoción ante la promesa de poemas increíbles como “Bajo un dilema tan simple como”. La convoco en esta variedad de pensamientos y palabras con la idea de centrarme en la pregunta. ¿La pregunta? Sí. ¿Cómo? No precisamente esa pregunta, la pregunta por el mundo, por nuestro mundo y la poesía, por los posibles mundos que nos permitimos avistar en las hendiduras que dejan pasar la luz en esos saltos de verso.

Quiero surcar el océano de la incógnita que rodea las islas de palabras de Último intento de ver un puma, así como quiero construir puentes invisibles en este primogénito de la futura oceanógrafa y las laxas líneas escritas por Tomás Mansur en Introducción al País Aje. Tomás Mansur publicó formalmente Introducción al País Aje en 2024, quienes asistimos a la presentación una noche fría de agosto podremos recordar el viento golpeando las futuras parcelas de Aje, las luces de colores que envolvían el acontecimiento de acercarle a los otros un poco de ese mundo interior que construyó por muchos años el futuro biólogo. ¿Qué valor tendrá la construcción de la identidad de estos autores a través de estos posibles “futuros” que menciono? A mi parecer, es un gran signo de admiración al darle lugar en la poesía a una gran diversidad de disciplinas que no tienen que ver directamente por la cuestión del arte, o el balbuceo de las palabras por ellas mismas, de la literatura en su mismo espiral, de los poetas que solo leen poetas y que se atan los cordones sobre los escalones de la literatura que derrocha vanguardia y delirio hacia sí misma. Salir del ombligo de la literatura y permitirnos oler los espinillos de la calle, saber preguntar.

Introducción al País Aje, editado, publicado, y encuadernado por las manos del mismo Tomás Mansur, cuenta con diez ediciones. Diez momentos en los que el proceso de producción especificado en la oración anterior fue repitiéndose y gestando las configuraciones de su existir. El prólogo del libro cuenta con dos partes, uno perteneciente a la primera edición y un segundo perteneciente a la novena edición que el autor consideró pertinente mantener. Quiero hundir las manos en estos primeros ingresos al País Aje, o a su introducción por lo que sabemos. El lector ingresa con un juego un tanto irónico, una burla a nosotros, ese tal “lectorcito” que pretende, que busca, “viniste buscando// al calamar gigante en plena autopsia”. Surcamos así la hendidura de lo natural, “al dominio de los bisturís y los binomios” la naturaleza subyugada parece aparecer en un acto de violencia e investigación, pero inmediatamente nos direcciona hacia otra puerta de ingreso “Pero acá no está// Calambres del mar gigante// Lectorcito engañado” No hay tal naturaleza subyugada a los filosos ojos de ese lectorcito que busca, solo las pulsaciones y tensiones, los calambres que nos guiarán en una búsqueda que no pretende más que ser, respondemos al después cuando “el misterio se vuelve epitafio”.

En el prólogo de la novena edición asistimos a la fiebre de la incógnita, al temor del nosequé, “¿Asegura usted que este atardecer es el misterio?” El yo poético vuelve a reírse de nosotros en ese afán por comprender, por sostener, por obtener la verdadera razón, la respuesta a la incógnita. En Aje las cosas son hasta que la medida de las mismas deviene en un no ser, un constante transitar en concordia donde los devenires guían el ser. “¡Pero mírese nomás! Temblando// en pleno medio día. Se ve ridículo.// Le pido por favor: váyase de su país,// múdese a Aje.” De esa manera ingresamos a un país a través de la física que compone las palabras, los fragmentos que podemos avistar en la propuesta de “mudarnos a Aje” son parte de una especie de propaganda hacia el fin del dolor del misterio. Llegamos entonces a través de poemas susurrados por las voces que lo habitan o aquellos que tuvieron el atrevimiento de visitarlo en la brevedad. Un coleóptero nos describe lo único que ocurre constantemente en Aje, alguien que visitó el país, pero no se quedó por apego a su vida laboral, el extraño momento en que tu abuela notó por primera vez que en realidad vivió toda su vida en Aje, los paleontólogos de tu país visitan Aje, entre otros fragmentos y recomendaciones que podemos apreciar en esta introducción, además de algunas cuestiones vinculadas a los nativos del mismo Aje. Somos, entonces, fagocitados por Aje en un intento por responder a las preguntas febriles de nuestro país y terminamos por amalgamarnos a las palabras que abren los pliegues de la incógnita. Trayendo palabras de otros, para Marleau-Ponty la reflexión da entonces una esencia de la consciencia que se acepta dogmáticamente sin preguntarnos qué es una esencia, ni si la esencia del pensamiento agota el hecho del pensamiento. El habitar en Aje no supone preguntas, supone sentires, comunión más allá de la propia comprensión, fshhttshhfshhjj hace el viento contra los perros, y fshhttshhfshhjj hace el viento contra los políticos, quizás en la onomatopeya está la esencia de ese ser que nos permite asistir al propio viento.

Si volvemos a pensar en las hendiduras de lo natural, el espacio que construyen las palabras para dejarnos concretar eso que no se ve, podemos regresar a pensar en Último intento de ver un puma de Nina Reches. Como en su poema “En algún lugar del mundo”: “Estuve preocupada las últimas semanas//por formar parte del único punto intergaláctico// que se piensa a sí mismo. Eso// me hace sentir muy sola// como se está al hacer una pregunta…” Se trata de un libro de saberes y no saberes, de querer conocer y comprender las mismas limitaciones de las palabras, la brecha entre un concepto y el otro, el sonido de un océano lleno de incógnitas. Compuesto por un yo poético que observa y afirma desde un calmo extrañamiento, desde la comodidad del hogar donde la misma lluvia puede llevarnos a dudas incalculables.

Los poemas de Nina abren el telón y nos demuestran todo lo que se puede calcular, medir, observar y aun así encontrarnos desiertos de certezas, como esa ola que podría destruir una ciudad. “hay gatos que cruzan las vías// nunca sabremos si salían o volvían a casa…” Todas las cosas que nunca sabremos, la soledad de la incomprensión y la credibilidad de aquellas que sabemos, que aparece como una vacilación en el poema de la página 29 titulado “Hace días pienso en cocodrilos” al finalizar en “mis amigos piensan que lo inventé”. En este enfoque, Heidegger, en Ser y el tiempo (1927), descarta la noción de objetividad como fundamento del conocimiento, considerándola, en todo caso, como una construcción secundaria. Se propone, en cambio, que la vida debe ser comprendida desde su propia inmediatez, como una experiencia singular y dinámica, que no puede ser fijada ni reducida a categorías objetivas. No creo que Nina Reches o el yo poético de estos poemas hayan pensado en Heidegger al observar el mar en busca de cierta familiaridad que los devore, o al escuchar una anémona cerrarse desde el punto más alto de la estepa. Marleau-Ponty en Fenomenología de la percepción (1945) afirma que no hay que preguntarse si percibimos verdaderamente un mundo; al contrario, hay que decir: el mundo es lo que percibimos. El último intento de ver un puma es un último intento pero es también las ansias de todos los anteriores, la fiebre de la pregunta del qué pasará, la sed de lo incalculable. ¿Será capaz de aniquilarnos la colonia de bacterias que se dispone a devorar esas frutillas? Las certezas están a donde las persigamos, así como la paz en las ansias previas al sueño se calman con pactos entre un padre y una hija y cuatro canciones de diferencia.

Quizás la respuesta está en la mismísima fiebre de la pregunta, el método de la indagación antes que la respuesta misma, que la autopsia del misterio. Encontrarnos en la gracia de la observación y los latidos del no saber antes de diseccionarlos con la violencia de un por qué. Como dice la mismísima Nina Reches “si hubo vidrio en el sueño//en realidad, no dice ninguna cosa// a no ser que estemos persiguiendo// algún significado”.

***

Guadalupe Zaballo Dapuez nació en Córdoba en 1999. Estudia Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y ha dictado talleres de lectura y escritura creativa para niños y adultos. Compagina la escritura académica con la poesía y la narrativa, actualmente publica algunas de estas cosas en su Instagram @gzaball0 y @luneeapi. En 2021 ganó el primer lugar del 1º Certamen Nacional de Cuentos “Letras Jóvenes – Godoy Cruz 2021” con su cuento “Hasta las manos”. Participó en revistas, fanzines y antologías de editoriales independientes como Sputnik Ediciones, Editorial Viudas de Hobsbawm y El Brote editora. En mayo de 2023 publicó junto a El Brote editora su primer poemario titulado Todos los que van a salir (de esto). Participó en la residencia para jóvenes del Festival Internacional de Poesía de Rosario en 2024.

…

julio 2025 | Revista El Cocodrilo