| Traducción de Pablo Bagnato

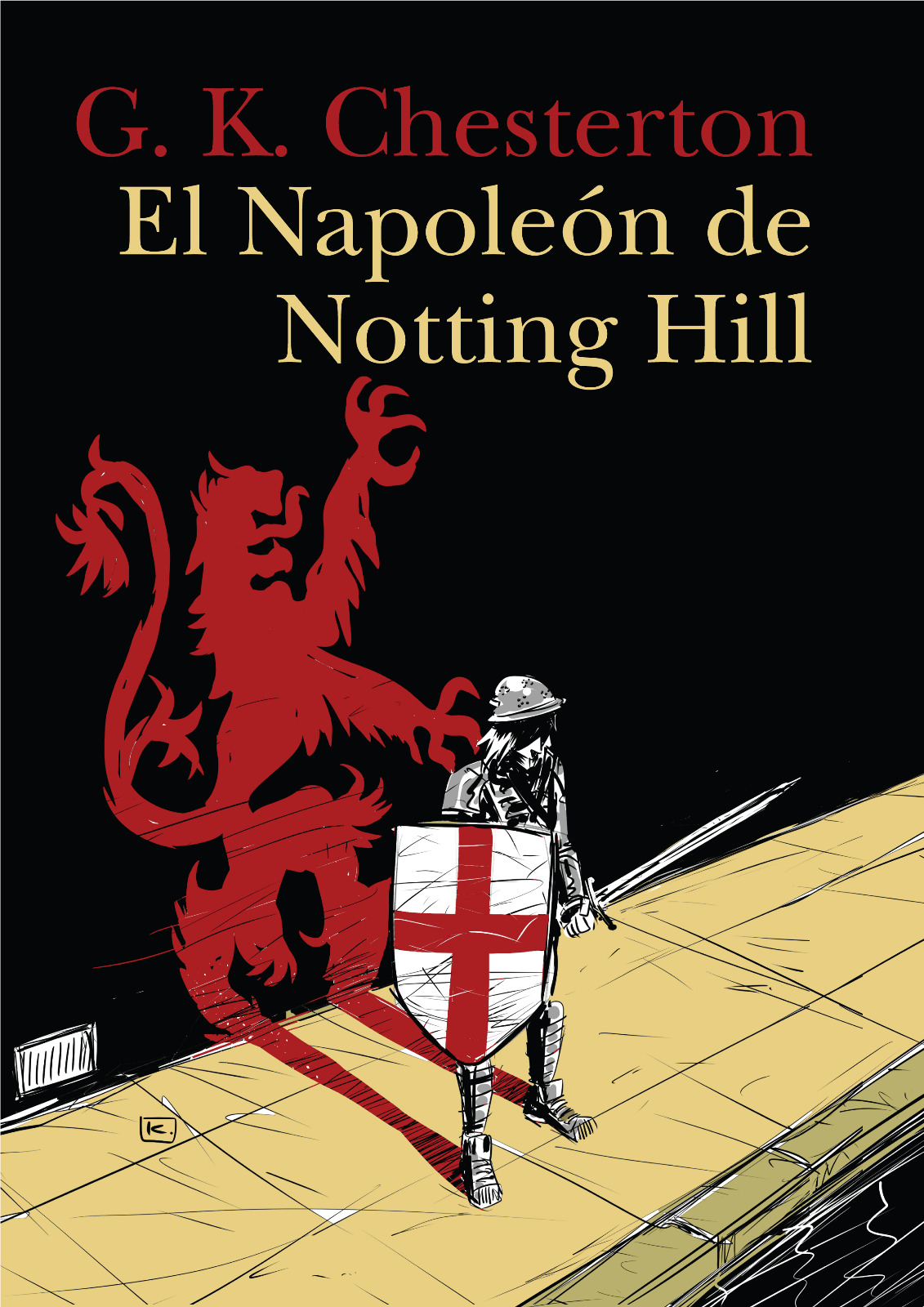

Pablo Bagnato (Rosario, 1980) es médico egresado de la UNR. Apasionado por la literatura, publicó a sus veintitantos algunos cuentos y una novela, Jazz!, premiada por el Fondo Nacional de las Artes. Desencantado con su profesión, en 2017 se aventuró en el terreno editorial creando Miércoles14Ediciones, que comenzó con sus propias traducciones de obras inéditas o difícilmente hallables de clásicos autores británicos (la colección Tesoros) y que cuenta hoy con veintiún títulos en tres colecciones, y otros dos por asomar. El Napoleón de Notting Hill (Londres, 1904) forma parte de esta colección. En esta, su primera novela, el enorme G. K. Chesterton nos obsequia una curiosa ucronía: corre el año 1984, el mundo es un lugar gris, dominado por la burocracia. En Inglaterra, el rey es una figura elegida por sorteo, nada más que para sostener las apariencias. Pero Auberon Quin, el monarca de turno, generará un auténtico caos en su afán por combatir la apatía de la sociedad. Con traducción de Pablo Bagnato, la edición cuenta, además, con ilustraciones de Kwaichang Kráneo.

***

La raza humana, a la que buena parte de mis lectores pertenece, ha estado desde su comienzo entretenida con juegos de niños, y probablemente siga así hasta el fin, cosa que puede resultar muy molesta a la poca gente que se empeña en madurar. Uno de los juegos a los que es más afecta se denomina “Que el mañana permanezca oscuro”, también conocido como “Burlar al profeta”. Es más o menos así: los jugadores escuchan atenta y respetuosamente todo aquello que los sabios dicen que ocurrirá en la siguiente generación; luego, esperan a que todos los sabios mueran y los entierran con suma delicadeza. Y, por último, van y hacen cualquier cosa diferente a lo pronosticado. Eso es todo. Para una raza de gustos simples es, sin embargo, un gran divertimento.

Sucede que los humanos, infantiles como son, tienen una intencionalidad y una discreción infantiles y nunca, desde el comienzo de los tiempos, se han propuesto hacer aquello que los sabios vislumbraron inevitable. Se ha dicho que los falsos profetas fueron lapidados; pero con gusto los hombres hubieran apedreado igualmente a los profetas verdaderos, incluso con un deleite mayor. Individualmente, los hombres pueden tener un aspecto y un comportamiento más o menos racionales: comen, duermen, piensan. Pero la humanidad en su conjunto es cambiante, mística, inconstante, deliciosa. Los hombres son hombres, pero El Hombre es como una mujer.

Pero a comienzos del siglo XX el juego de burlar al profeta se tornó más difícil que nunca. Porque había por entonces tal cantidad de profecías y de profetas que resultaba difícil esquivar tal cantidad de ingenuidades. Toda vez que un hombre hacía algo alocado y original, puramente nacido de su imaginación, era inmediatamente presa de una horrible sensación: seguramente aquello había sido predicho. Toda vez que un duque se trepaba a un poste de luz; toda ocasión en que un decano se emborrachaba, no podía hacerlo felizmente porque no podía estar seguro de no estar materializando una profecía.

En los comienzos del siglo XX, los sabios abundaban. Un hombre estúpido era algo tan excepcional que cuando encontraban uno lo seguían en masa por las calles, lo atesoraban y, por lo común, le daban un cargo importante en el Estado. Mientras tanto, todos los sabios estaban ocupados en ofrecer sus relatos sobre las cosas que habrían de ocurrir en la próxima era, todos ellos luminosos, agudos, despiadados… y todos ellos diferentes uno del otro. Pero, al parecer, el viejo juego de engañar a los ancestros estaba llamado al fracaso, puesto que los propios antecesores descuidaron la alimentación, el sueño y la política en pos de meditar día y noche sobre aquello que sus descendientes probablemente harían.

Claro que los profetas del siglo XX trabajaban de una manera particular: tomaban algo que ocurría en su tiempo, y sostenían que habría de continuar sucediendo hasta que algún suceso extraordinario tuviera lugar. Y, a menudo, comentaban que alguna vez, en algún lejano tiempo, ese mismo suceso extraordinario supo acontecer, y que era entonces un signo.

Tal era el caso, por ejemplo, del señor H. G. Wells y otros, quienes pensaban que la ciencia gobernaría el futuro; y que así como el automotor era más veloz que un carruaje, algún día llegaría algún bonito aparato más veloz que el automotor, y así por siempre. Entonces resurgió de sus cenizas el doctor Quilp, quien sostenía que el hombre llegaría un día a viajar a tal velocidad en su máquina, que acabaría por sostener una conversación de una palabra por vez, dando vueltas al globo. Y sostenía también que el experimento había sido realizado con un militar retirado, apopléctico él, que fue impulsado a tal velocidad que para los habitantes de alguna estrella cercana pareció describir en torno a la tierra una banda continua, con sus patillas canosas, su complexión rubicunda y su tweed, a la manera de los anillos de Saturno.

Pero estaba también la corriente opuesta. Estaba el señor Edward Carpenter, que era de la idea de que más temprano que tarde debíamos retornar a la Naturaleza, y vivir con la simpleza del resto de los animales. A él le siguió James Pickie, quien sostuvo que los humanos se beneficiarían enormemente con pastar, ingiriendo grandes cantidades de alimento lenta y continuamente, como las vacas. Y para más detalle, afirmó que él mismo había llevado a cabo un experimento, poniendo un grupo de citadinos en cuatro patas en un campo sembrado de costeletas de ternera. Luego vinieron Tolstoi y los humanitarios, y dijeron que el hombre se estaba volviendo gradualmente más misericordioso, y que al cabo nadie sentiría deseo de matar. Y también el señor Mick, que inicialmente se volvió vegetariano pero más adelante condenó el vegetarianismo (porque implicaba, dijo con sutileza, “derramar la verde sangre de los animales mudos”) y predijo que los hombres de una era superior se alimentarían únicamente de sal. Pero luego circuló un panfleto llegado desde Oregon (de donde era oriundo Mick) intitulado “¿Por qué ha de sufrir la sal?” y hubo más problemas.

Por otro lado, había gente que postulaba que las líneas de parentesco se tornarían cada vez más firmes y estrechas. Estaba, por ejemplo, el señor Cecil Rhodes, que pensaba que el futuro pertenecería al Imperio Británico, y que acabaría por existir una suerte de golfo entre quienes estaban dentro y quienes no, una separación neta entre el chino de Hong Kong y el de afuera, entre el español de Gibraltar y el de más allá; semejante al abismo que distanciaba al hombre de los animales inferiores. Y un amigo suyo, el doctor Zoppi, llevó su filosofía todavía más lejos, asegurando que, de acuerdo con ese enfoque, el canibalismo debiera ser comprendido como comerse a un miembro del Imperio, no a uno de los vulgares súbditos, que bien pudieran ser aniquilados sin tomarse mayor trabajo. Su postura lo puso no obstante en una difícil situación: se ha dicho que atenerse a su creencia lo llevó, radicado en Londres, a depender de ladrones de órganos italianos para su subsistencia. Y su desgracia no terminó allí: Sir Paul Swiller leyó en la Royal Society un estudio que afirmaba que no sólo comerse a los enemigos era algo aceptable en términos morales e higiénicos sino que, a través del proceso, las cualidades de la presa pasaban al predador. La idea de tener dentro suyo, creciendo y expandiéndose, un residuo de italiano era más de lo que el viejo profesor pudiera tolerar.

También hubo un tal Benjamin Kidd, que dijo que el aspecto distintivo de la raza habría de ser la preocupación por el futuro. Idea que fue llevada al extremo por un tal William Borker, quien compuso unos versos muy populares que hablaban de cómo los hombres del futuro llorarían junto a las tumbas de sus descendientes, y cómo los turistas serían llevados a conocer los campos de batallas todavía no libradas.

Hubo un señor Stead, muy célebre, que sostuvo que Inglaterra en el siglo XX debía de anexarse a Norteamérica; y su teniente, un tal Podge, llegó a incluir a Francia, Alemania y Rusia dentro de lo que llamó la Unión Americana.

También estuvo el señor Sidney Webb, quien dijo que el futuro traería consigo un creciente sentido del orden y la prolijidad en la vida de las personas, en tanto que su desafortunado amigo Fipps enloqueció y salió corriendo por los campos con un hacha, lanzándose sobre toda rama que rompiera la simetría de cada árbol.

Todos aquellos lúcidos hombres profetizaron con total ingenuidad lo que ocurriría, siempre con el mismo método: tomaban algo que veían que cobraba importancia y lo empujaban al límite que la imaginación les permitía dibujar. Tal era considerada la única forma de predecir el futuro. Así lo sostenía el doctor Pellkins al afirmar: “de la misma manera que toda vez que vemos un cerdo más grande que otros cerdos sabemos automáticamente que, por alguna ley incierta del Inescrutable, ese cerdo crecerá hasta ser un día más voluminoso que un elefante; de la misma manera que cuando vemos hierbas y dientes de león crecer de manera más compacta de lo habitual, sabemos que, tarde o temprano, se extenderán hasta cubrir la casa entera; sabemos asimismo, y nos rendimos ante tal evidencia, que una vez que una potencia cualquiera dentro del espectro de la política ha mostrado a lo largo de cierto tiempo algo de actividad, así continuará hasta llegar al cielo”.

Así fue que los profetas acabaron por poner a los hombres (siempre empecinados en jugar a burlarlos) en una dificultad sin precedentes: llegó a resultar muy difícil hacer cualquier cosa sin de esa manera cumplir alguna de sus profecías.

Pero había no obstante algo en los ojos de los obreros en las calles, de los campesinos en sus granjas, de los marineros, de los niños y, especialmente, de las mujeres; algo que no dejaba de alimentar una duda febril en los hombres sabios. No lograban comprender ese brillo risueño en las miradas de la gente. Algo escondían debajo de las mangas; el juego de burlar al profeta seguía en marcha.

Los sabios se vieron entonces desbordados por la situación; sacudían sus cabezas y, entre llantos, se preguntaban qué podría ser, ¿qué cosa podría ser? ¿Cómo sería Londres dentro de un siglo? ¿Había, acaso, algo en lo que no hubieran pensado? ¿Casas cabeza abajo?, ¿gente caminando con las manos? ¿La luna…?, ¿autos a motor…?, ¿gente sin cabeza…? Y así continuaron agitando sus sesos hasta que murieron y fueron enterrados con toda delicadeza. Y la gente se dedicó luego a hacer cualquier otra cosa.

¡Pero basta! No les ocultaré más tiempo la dolorosa verdad: la gente había burlado a los profetas del siglo XX. Al momento de levantarse el telón de esta obra, ochenta años más adelante, Londres es casi por completo igual a la de hoy.

…

febrero 2023 | Revista El Cocodrilo