Alguna vez le preguntaron al cineasta alemán Werner Herzog qué se requería para filmar películas. La respuesta fue tan insólita como audaz. En primer lugar, dijo que era necesario tener buen estado físico y ser una persona atlética: “el cine no nace de tu pensamiento académico abstracto; nace de tus rodillas y de tus muslos”, especificó. Dijo, además, que si tuviera que fundar una escuela de cine, aquellos que quisieran inscribirse deberían cumplir con el requisito de haber recorrido a pie una distancia de no menos de cinco mil kilómetros. Luego, tendrían que presentar sus libretas y diarios de viaje como prueba de haberlo hecho. Herzog aseguró que, en ese viaje a pie, los aspirantes aprenderían más sobre la labor de un realizador que durante cinco años de instrucción formal. Una buena escuela de cine debería permitirles a sus alumnos experimentar un estado de excitación mental, porque es eso lo que hace posible concebir una película: “Las escuelas de cine no deben producir técnicos sino personas de mente agitada. Personas con espíritu, con una llama ardiendo en su interior”.

No ya en el ámbito del cine, sino en el relacionado con las letras –y con su modesto misterio–, José Salas Subirat quizás sea un buen ejemplo de este tipo de personas. Nació en 1900 en San Cristóbal, Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes catalanes. Asistió a la escuela hasta que tuvo edad suficiente para trabajar, algo que era moneda corriente en familias tan numerosas como la suya, de quince hermanos. Se estima que abandonó los estudios primarios en quinto grado, a los doce años. En ese período aprendió a leer y a escribir y tuvo su primer contacto con el inglés, aunque nunca llegó a tener un conocimiento muy profundo del idioma. Su primer trabajo fue de empaquetador en una imprenta y librería. Si bien tuvo ocupaciones diversas, dedicó la mayor parte de su vida a la venta de seguros y, posteriormente, a la publicación de manuales y libros de autoayuda.

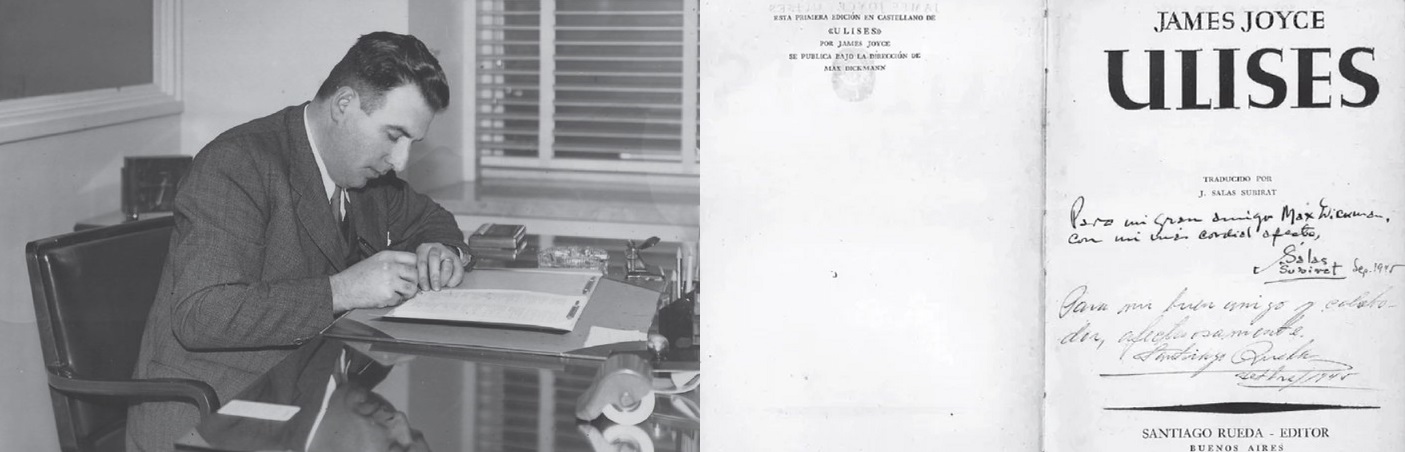

Si hubiésemos tenido que contemplar la posibilidad de que fuera Subirat –y no, por ejemplo, Borges, que llevaba el inglés literal y literariamente en las venas– quien traduciría por primera vez el Ulises de James Joyce al español, no hubiésemos dudado en concluir que esa tarea estaba fuera de su alcance. No obstante, contra todo pronóstico y para sorpresa y estupor del círculo letrado de su época, a Subirat no le tembló la pluma frente a las ochocientas y pico de páginas de prosa joyceana, ese “río turbulento”, al decir de Juan José Saer, que perturbó el lenguaje hasta hacerlo trizas en todos sus niveles y que no tardó en recibir la sentencia unánime de intraducible. Si el cineasta alemán está en lo cierto, cabe sospechar que lo que le permitió a Salas Subirat convertirse en la primera persona en traducir al español la complejísima y extensa obra del escritor irlandés fue su arrojo, su inagotable curiosidad, su mente agitada y alguna que otra llama ardiendo en su interior.

Para quienes sientan curiosidad por conocer la vida de este personaje, recomiendo la lectura El traductor del Ulises. Salas Subirat. La desconocida historia del argentino que tradujo la obra maestra de Joyce (2016), un exhaustivo trabajo de investigación en el que Lucas Petersen recupera datos biográficos del enigmático y desconocido autor de la primera traducción al español del Ulises. Para quienes se están formando como traductores o se dedican a traducir y saben del infinito debate en torno a qué es lo que puede y no puede la traducción, este libro es, sin dudas, un buen disparador para la reflexión y, por qué no, para la inspiración.

La vida de José Salas Subirat no revestiría mayor interés si no fuera porque es, además, el relato de cómo una traducción aparentemente irrealizable surge del flirteo de un hombre común con las lenguas extranjeras y las letras. Subirat fue un lector ávido. Compraba libros por kilo que luego almacenaba en su escritorio y en el garaje de su casa. Sin embargo, la experiencia y la formación con las que contaba al momento de vérselas con la obra de Joyce eran ciertamente “lo opuesto al conocimiento académico”. Dicho esto, algo que destaca Petersen una y otra vez en El traductor del Ulises es que el anhelo de superación personal fue una constante en la vida de Subirat. Recapitulemos algunos datos relevantes al respecto.

Después de su primer trabajo como empaquetador, Subirat fue contratado en una zapatería. Durante la jornada laboral de trece y, en ocasiones, quince horas, se las arreglaba para leer algún que otro tomo de la económica colección de libros de la Biblioteca La Nación, que escondía dentro de una caja de zapatos en una estantería apartada. Además, practicaba mecanografía sobre un teclado que había dibujado en un cartón. Luego, trabajó como cobrador en una fábrica de cajas fuertes. En 1919, entró en la compañía de seguros La Continental como taquidactilógrafo, donde finalmente pudo poner en práctica los conocimientos que había adquirido en forma autodidacta y con gran sacrificio. Permaneció allí hasta 1924. Un año antes, a la edad de 23, terminó la escuela primaria y rindió libre el primer año de la escuela secundaria. Ese mismo año, incluso antes de haber aprobado el sexto grado, panfleteó a sus vecinos ofreciendo clases particulares de taquigrafía e inglés bajo la promesa de ayudarlos a obtener mejores puestos y sueldos con solo una hora por día de estudio. De este modo, fundó la “Academia de taquigrafía e idiomas J. Salas”, en la que se desempeñó como profesor por las noches, cuando terminaba su turno de trabajo en La Continental. Después de su salida de La Continental en 1924, probó suerte en el ámbito publicitario. Dos años más tarde, la empresa soviética Amtorg lo contrató como traductor. Como cabe suponer, aprovechó la oportunidad para aprender algo de ruso. Ya sabía inglés y había aprendido un poco de italiano y francés de manera autodidacta. Trabajó allí hasta fines de la década del veinte, tras lo cual consiguió trabajo como despachante de aduana.

En 1925 empezó a frecuentar el grupo Boedo. En esos tiempos, Buenos Aires experimentaba una reestructuración social y cultural que supuso divisiones de clase e ideológicas. Florida y Boedo, centro y periferia respectivamente, fueron dos grupos organizados en torno a concepciones de la literatura y el lenguaje opuestas. Boedo era el barrio de terrenos de bajo costo donde se construían viviendas para los inmigrantes, quienes se insertaron en la vida social y cultural y dieron origen a una nueva concepción de la literatura con base en ideas anarquistas y de transformación social. La calle Florida, en cambio, era el centro de la clase legítimamente porteña. Los miembros de este grupo, vinculados con los movimientos vanguardistas, se concentraron en torno a la publicación de la revista Martín Fierro. En contraposición a la idea de “el arte por el arte” que sostenía la vanguardia martinfierrista, el grupo Boedo abogaba por una literatura realista y naturalista al servicio de la revolución social. En Boedo, Subirat colaboró con la publicación de reseñas literarias, ensayos, artículos literarios, de política internacional y de crítica musical, en Los Pensadores, entre 1926 y 1929. Durante esos años publicó también dos novelas y dos cuentos que recibieron críticas poco favorables. Desde la década de 1929 hasta la década del 40 se alejó del ámbito cultural. En este período se casó y tuvo su primer hijo. Tras la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, beneficiándose del fenómeno de sustitución de importaciones que estaba teniendo lugar en la Argentina, Subirat fundó una fábrica de juguetes de madera, los Chaminú, que evocaban dibujos animados como Mickey, Popeye y Olivia, entre otros. Polifacético como pocos, acaso Subirat haya heredado la excentricidad de su padre, que se había dedicado a inventar artefactos, como un “salvavidas de automóvil”, un “dispositivo silencioso para inodoros” y un “nuevo método para acallar el ruido que producen los depósitos automáticos para inodoros”.

En 1938 volvió a La Continental y permaneció allí hasta fines de los años 50. Se supone que a fines de 1939 Subirat comenzó la lectura del Ulises y trabajó en su traducción entre 1940 y 1945. Existen dos o más versiones acerca del motivo por el cual decidió traducir la obra, pero probablemente no sea esa la pregunta que debamos hacernos. Cuando Petersen plantea el interrogante de cómo llega un vendedor de seguros, exfabricante de juguetes y escritor menor e inclasificable a querer involucrarse en el problema de traducir una obra intraducible, corre el foco hacia una pregunta más interesante aún: ¿por qué decide leerla en primera instancia? Si recordamos que su formación como lector y escritor había tenido lugar en un entorno manifiestamente distanciado de la vanguardia como era el grupo Boedo, decididamente la pregunta de Petersen da en el blanco. La vida de Salas Subirat había estado signada por la búsqueda de la superación de sus propias limitaciones. Además, alguna vez manifestó por escrito que la mejor manera de leer con atención una obra era traducirla. El desafío que suponía primero la lectura y luego la traducción del Ulises era la expresión máxima de su búsqueda y una magnífica oportunidad para probarse a sí mismo. No obstante, la traducción de la obra de Joyce estaba lejos de ser la única tarea que ocupaba la mente y el tiempo de Subirat. Un año antes de terminar la traducción, publicó un manual denominado El seguro de vida. Teoría y práctica. Análisis de la venta que fue éxito editorial y que dio inicio a sus posteriores publicaciones de tipo motivacional. Como si esto fuera poco, entre 1941 y 1944 publicó, además, cuatro libros de poesía, aunque muy dispares y de dudoso valor literario. Si bien, por razones obvias, es probable que haya empezado a escribir todos estos libros mucho antes, no caben dudas de que en el interior de Subirat ardía no alguna que otra llama, sino unas cuantas. Lo curioso es que, aun después de publicar la traducción del Ulises, nunca tuvo interés por colocarse en el centro de la escena literaria, como si semejante esfuerzo hubiese significado para él apenas un coqueteo con la literatura y con los círculos letrados.

La traducción le llevó cinco años: de 1940 a 1945. Su publicación generó, como mínimo, sospechas. En el ámbito literario Subirat era reconocido como un escritor menor que se había dedicado a una variedad de géneros rayana en lo absurdo. Fiel a su carácter y a su modo de relacionarse con desparpajo y sin prejuicios con las letras, Subirat incluyó en la publicación un prólogo en el que calificaba de “exagerada” la dificultad que se le había atribuido a la traducción de la obra. El dato más jugoso de todo el acontecimiento lo aporta Juan José Saer en un artículo, publicado en el diario El País, denominado “El destino en español del Ulises”. Allí, Saer cuenta que en los años cuarenta se había conformado una comisión que reunía a los mejores anglicistas de Buenos Aires, entre ellos Borges, para ensayar colectivamente una traducción del Ulises. Se reunían una vez por semana para discutir y planificar la tarea, hasta que, transcurrido un año de discusiones, uno de los miembros llegó con la publicación de Subirat en la mano y ese fue el final de sus empeños. Sin estrépito ni figura de juicio, Subirat había logrado lo que para la aparatosa comisión de expertos había sido apenas un conato. Sin dudas, el arrojo de Subirat fue tomado como un acto de irreverencia. Esto, sumado al prólogo, fue como una bofetada para el mundillo intelectual. Tal resentimiento se hizo evidente en el modo en que Borges se refirió al suceso: “No conseguí leer completo ni el libro de Joyce ni la pésima traducción de Subirat, pero todo el mundo aplaudía aquella tontería”; sentencia que asombra por lo contradictoria, proviniendo del autor de Las versiones homéricas. La publicación de la traducción colocó a Subirat en medio de la línea de fuego, y las balas no tardaron en llegar. Ajeno a toda actitud pánica, tomó nota de las críticas y se puso a corregir la traducción, de la cual publicó una nueva versión en 1952. Petersen señala:

Salas Subirat dio a luz una obra tan disfrutable como difícil de juzgar: despareja, genial por momentos, anodina por otros, con resoluciones que a veces ponen acento en lo formal, en la musicalidad, el sonido, el ritmo, el tono, y otras que quedan adheridas a la traducción de un significado en el sentido más llano de la palabra. Cada uno de sus rincones está saturado de giros brillantes y errores inadmisibles. […] Las dos versiones de Salas Subirat son dos mojones hacia ese texto final imposible. Ni más ni menos.

La reflexión de Petersen me conduce a dos cuestiones. La primera es meramente anecdótica: que su descripción de la traducción –difícil de juzgar, despareja, genial por momentos, anodina por otros– fácilmente le cabe a la personalidad del traductor. La segunda cuestión es que probablemente Petersen nos esté diciendo que no resulta relevante determinar qué tan buena o mala es la traducción. Lo interesante es su valor en tanto intromisión, consciente o no, de un hombre común, hijo de inmigrantes y autodidacta en un ámbito al que no pertenecía. Tradujo un libro no solo intraducible, sino uno que el mismísimo Borges reconoció no haber leído completo: “un acto contrahegemónico en el más cabal sentido del término”, señala Petersen. Más allá de sus aciertos y errores, el valor del acto en sí es el de haber desafiado los preceptos establecidos relativos a quiénes son los legítimos depositarios del saber y agentes de las prácticas académicas.

Cuando Borges tradujo Las palmeras salvajes de Faulkner, según aquellos que se dedicaron a estudiar de forma comparativa el original y la traducción, “la mejoró”. Ahora bien, ese es un juicio subjetivo. Lo que hizo Borges fue escribir una nueva versión de la novela en español al punto de, en ocasiones, intercambiar las frases. Cuando tradujo, o reversionó, el texto de Melville, Bartleby, el escribiente, eliminó casi un trece por ciento del texto, es decir, lo redujo en casi dos mil palabras (en una traducción al español lo habitual es que el texto resultante sea más extenso que el original). Pero la mayor “licencia” que se tomó fue la de agregarle un verbo –ni más ni menos– a la frase más importante del texto “I would prefer not to”, cambiándole considerablemente el sentido y el efecto: “Preferiría no hacerlo”. Al parecer, los estudiosos llegaron a la conclusión unánime de que los cambios que introduce Borges son “mejoras” y las omisiones e inserciones, “licencias”. Con esto no estoy insinuando que las versiones de Borges al español no sean magníficas. Lo que sí quiero es obligarme a pensar fuera de la caja y, para eso siempre vienen bien los ejercicios hipotéticos: si le diéramos las versiones de Borges a un formador de traductores y le pidiéramos que las evalúe comparándolas con los originales en términos de precisión y fidelidad sin darle a conocer quién fue el traductor, ¿cuál sería su evaluación? Creo que uno de los puntos clave de esta historia es, entonces, ¿cómo se evalúa una traducción?, ¿cuál es el criterio que debe emplearse?, ¿de qué depende?, ¿de las circunstancias, de quién la lee, para qué la lee? y, finalmente, ¿qué se requiere para traducir?

En “El destino en español del Ulises”, Saer escribe que ninguna persona que pretenda emprender la traducción del Ulises seriamente podrá ignorar que existen la primera y la segunda versión de Salas Subirat. De las versiones de Subirat podemos decir que, con todo y sus esplendores y miserias, allanaron el camino de las traducciones posteriores –hacia un texto final imposible– y que, por lo tanto, no podemos considerarlas como texto definitivo. Pero, principalmente, podemos decir que el de Subirat fue un acto osado e irreverente que puso sobre la mesa, como nunca antes, que una traducción reclama mucho más que erudición, que así como una película puede nacer de las rodillas y los muslos del realizador, una traducción también puede desafiar toda ley establecida. Cuando le preguntaron a Herzog qué había significado para él la filmación de la película Fitzcarraldo, la respuesta que ofreció fue tan sublime como útil para resumir la historia de la primera traducción del Ulises al español: “el triunfo de la ingravidez de los sueños sobre la pesadez de la realidad”.

Virginia Monti nació en Cañada de Gómez, Santa Fe, en 1982. Es profesora y traductora de inglés. Abandonó la carrera de Licenciatura en Letras de la UNR en 2015. No participó en ninguna antología ni festival. Escribe ensayos como este y otras cosas, pero nunca publica nada en serio. Actualmente vive en Capilla del Monte y está lista para bienvenir el fin del mundo.

Ensayo publicado previamente en revistadehistoria.com el 3 de febrero de 2017.